武田信玄。

私が歴史好きになったきっかけの人物です。

教科書にも出てくるので多くの方が武田信玄(たけだしんげん)という名前自体は知っていることと思います。

甲斐(現在の山梨県)出身の戦国大名で、甲斐の守護「武田信虎」の子(嫡男)として生まれました。生年月日は1521年11月3日生であると言われています。戦国最強とうたわれた武田騎馬隊が有名です。

享年53歳(1573年4月12日)です。

- 戦上手

戦国最強?かどうかは様々な考え方があるのでわかりませんが、そうした説もあるぐらいに戦上手と言われている戦国大名で、上杉謙信との川中島の戦い等が有名です。 - 経営政治戦略手腕

戦だけでなく政治・経営面も得意であり、組織をまとめる力、情報収集力、治水や鉱山開発による経営力など幅広い分野で大きな活躍をしており万能型のハイスペック人材として知られており、私もこうした万能的に優れた部分が好きです。 - 志半ばで散る

上洛を目指し、徳川領の遠江(今の静岡県西部)に侵攻を開始し順調に進めていたものの持病の悪化により道半ばで上洛を断念。甲斐へ戻る道中で亡くなり、武田信玄という脅威の存在がなくなったことで織田信長の天下が近づいた。

なお、武田信玄というのは出家後の名称であり、武田晴信の時代が長いのですが、ここではわかりやすさを重視して信玄と統一して記載させていただきます。

上記はかなり簡単にザックリまとめたものとなりますが、非常に優秀であり、織田信長でさえも恐れた存在です。

そんな武田信玄について詳しく見ていきましょう。

21歳で父である武田信虎を追放し家督を継ぐ

信玄が21歳となったときに父である信虎を追放し、家督を相続しました。

追放した理由は諸説あり定かではありませんが、当時甲斐の民は非常に苦しんでいたと言われており、家臣たちも度重なる戦等で疲弊したいたことから、甲斐全体をまとめる政策・政治的に不安定な状態が続いていました。

信虎は嫡男である信玄(晴信)ではなく、その弟の信繁に家督を譲ろうとしていたとみられており、武田家臣一同はこうしたことからも不安を募らせていたと言われています。

信虎は自分勝手な政治をしていたと言われており、逆らうものは容赦なく切り捨てたようで非常に恐れられていたことから、甲斐の将来を危惧した信玄は重臣たちをまとめ父である信虎を追放するに至りました。

ちなみに余談となりますが、追放された信虎は自身の子である信玄よりも長生きしました。

武田信玄の政治力:「甲州法度之次第」の策定や「治水」に力を入れ領民からの支持を得る

父を追放し、家督を継いだ信玄は政治に力を入れ、甲州法度之次第等の法的な仕組みや治水等も行い農業等の整備にも力を入れ甲斐国内をまとめていきました。

甲州法度之次第の第十七条には有名な喧嘩両成敗の記述があり、

「喧嘩の事是非におよばず成敗加ふべし。但し取り懸るとも雖も 堪忍せしむるの輩に於いては罪科に処すべからず」

※甲州法度之次第 第十七条

との記載があることからわかるようにルールを定め国内を整備していきました。

また、道路の整備や治水にも力を入れており、田畑の整備も行っていきました。

こうしたことから、領民との信頼関係は高かったと言われており、信頼関係ができていたものと考えられます。

人は城 人は石垣 人は堀:信玄は人材活用がうまかった

「人は城 人は石垣 人は堀 情けは味方 仇は敵なり」

この言葉は非常に有名ですね。

武田信玄と言えば「人は城」の言葉に代表されるように人を大事に考えていた戦国大名です。

身分に関係なく能力のあるものをしっかり登用し出世させたと言われており、人材登用・人材配置の重要性をよく理解し、そして家臣団も結果を出していきました。

人材活用が非常にうまかったこともあり、武田家は大きく繁栄しました。

この人を大事する姿勢が武田家が最強と言われる所以でもあるのではないでしょうか。

信濃侵攻と三国同盟で勢力を拡大・安定させる

武田家を継いだ武田信玄は領土を広げるために、まず信濃(現在の長野県)に攻め込みます。

信濃侵攻:妹が嫁いだ諏訪に攻め込む

信濃の南にある諏訪地域に初めに攻め込みましたが、ここは信玄の妹が嫁入りしており、諏訪を治める諏訪氏の諏訪頼重とは義兄弟だったこともあり、攻め込む大義名分が無い状況でした。

一方で、武田信虎と諏訪を治める諏訪氏は同盟を結んでいたため、信虎との関係が深かったこともあり、武田信玄と敵対して甲斐への侵攻の恐れがありました。

侵攻に際しては、諏訪家や高遠、諏訪大社上社内での対立関係など諏訪氏を含めた上社勢に対する下社金刺氏の不満を利用しそれに介入する形をとったと言われています。

そして1542年6月24日、武田信玄は諏訪攻略を開始し、諏訪市の居城である「上原城」を落とすと「桑原城」を包囲。

武田軍は諏訪頼重に和議を申し入れ、頼重は受け入れたが、最終的には自害に追い込まれます。

その後、諏訪を平定。

諏訪は信濃の伊那、佐久侵攻の拠点とっていきます。

信濃侵攻は苦戦。村上氏との「上田原の戦い」で初敗北

戦上手と冒頭にも記載しましたが全戦全勝というわけではなく、数少ないのですが敗北もあります。

信濃侵攻においては、まだ若かったということもあろうかとは思いますが、意外と苦戦を強いられています。

北信濃で勢力を拡大していた村上義清との戦では地の利を活かした戦略を立てる村上氏に敗北し、「板垣信方」「甘利虎泰」の両重心を失うなど多くの戦死者を出し、事実上の敗北といった形となっています。

その後、平定した諏訪でも反乱が起こるなど、信濃侵攻に赤信号が灯り始めます。

塩尻峠の戦いに勝利したものの砥石城の戦いで再び村上氏に敗北(砥石崩れ)

その後、小笠原長時との塩尻峠の戦いに勝利することで再び信濃侵攻における優位を取り戻します。

小笠原との戦いの後、再び村上氏を攻め、支城である砥石城(戸石城)を包囲するも、村上義清の反撃にあい、またも敗北してしまいます。

砥石城はまさに名前の通り砥石のような南西の崖しかないという城だと言われており、攻める武田方は崖を登ることで攻撃を行いました。

村上軍は攻めてくる武田軍に対して、石を落としたりすることで武田軍を撃退しており、砥石崩れ(戸石崩れ)と呼ばれています。

前回の敗北同様に被害は大きかった。

その後も戦いは続き、村上氏との決着がついたのは1553年。

村上氏を始めとして信玄に負けた武将たちは越後に逃げ上杉謙信を頼ることとなります。

これにより後々上杉謙信との川中島の戦い(長野県)へと発展していきます。

戦わず勝つのが兵法なり 武田信玄は孫子の兵法を勉強していた

武田信玄は「孫子の兵法」をとても勉強していました。

それが分かる通り、「戦わず勝つのが兵法なり」と言っており、孫子の兵法も戦わずして勝つことを理想とすることから、実践していたことがわかります。

例えば信濃侵攻の中であれば、小笠原氏との塩尻峠の戦いにおいては敵方の弱点(小笠原側は家臣団の統制が取れていなかった)をうまくつき、敵将を寝返らせたりして戦わずとも勝敗を決する状態に持っていくといったことをやってのけています。

信濃侵攻では2度の大敗を喫したものの、こうした兵法にも優れたものをもっており、戦略により血を流さずして勝利をおさめることも少なくありませんでした。

1553年:上杉謙信との第1回川中島の戦い

少し話がそれましたが、

1553年、北信濃に勢力を伸ばしていくと、信濃で信玄に敗れた面々が上杉謙信を頼っていた関係から、同年8月に1回目の川中島の戦いが起こります。

川中島の戦いは全部で5回、合計12年もの長期戦となっていくのですが、今回はその第1回目となります。

なお、一般的には全5回のうちの4回目(1561年)9月10日の戦いのことを「川中島の戦い」と言うことも多く、5回の戦のうち最も激しい戦いとなり双方に大きな損害がでた戦いとなります。

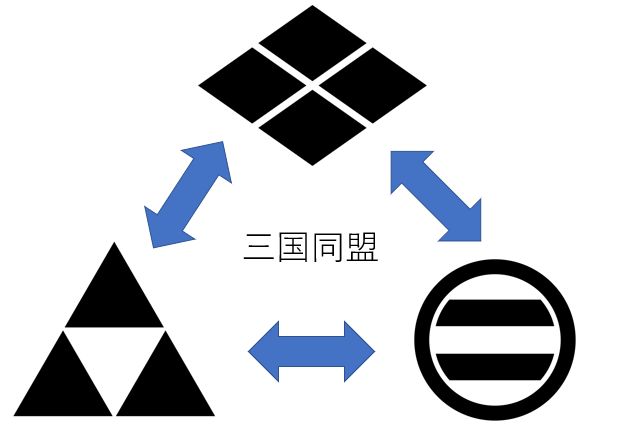

今川氏、北条氏、武田氏による三国同盟

甲斐を支配し信濃を平定しつつある武田氏と駿河を支配していた今川氏、相模国を支配していた北条氏、つまりは隣国同士の3国がそれぞれ同盟を結ぶ、甲相駿の三国同盟が1554年に行われます。

この同盟が結ばれた背景としては、上記で記載した通り、北信濃における川中島での戦いが影響しており、今後北信濃を平定していくにあたり、背後にある今川氏・北条氏との同盟はより重要であり、信玄の最大のライバルと言われる上杉謙信(当時は長尾景虎)の影響が大きかった考えられます。

なお、同様に今川家にとっても織田家との戦い等西に進んでいくためには背後を安定させておきたかった考えられ、北条氏においても、関東を支配していくためには同様に武田家・今川家を押さえておく必要があり、それぞれの利害が一致したものとなります。

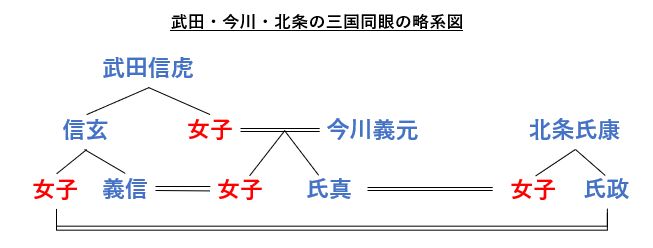

同盟にあたって、「今川氏真の元に北条氏康の娘」が「北条氏康の息子に武田信玄の娘」が「武田信玄の息子に今川義元の娘」がそれぞれ輿入れし成立させました。

この同盟により背後を気にしなくてよくなった武田信玄は勢力を拡大させていきます。

戦いが続く武田軍。その強さとは

甲斐の国は山に囲まれており、田畑等の農地も少ないことから非常に貧しい土地だったと考えられています。

鉱山はありましたが、海はなく、田畑も発展しないため豊とは言い難かったところです。

そのため、領民を豊かにし、家臣を食わしていくために、戦に勝ち領土を広げていく必要性があったのです。

戦は、五分をもって上とし、十分をもって下とす

「戦は、五分をもって上とし、十分をもって下とす」は武田信玄の有名な言葉ですね。

戦いにおいては常に「負けないことが重要である」と考えており、それと同時に「勝ちすぎないこと」、つまりは勝ち過ぎることを戒めていたと言われています。

「五分の勝ちだと、今後に対して励みの気持ちが生じ、七分の勝ちは怠り心が生じ、十分つまり完全勝利だと、敵を侮り驕りの気持ちが生まれる。」ということです。

勝ち過ぎないことで、勝ち続けてきたわけですね。

「三ツ者」や「すっぱ」と呼ばれる隠密集団。武田家は情報収集に長けていた

情報収集を得意とし、信玄はこの集団を巧みに操り、全国に広域な情報網を張り巡らせたことから「足長坊主」と渾名された。

参考:Wikipedia:三ツ者

上記からわかるように武田信玄は忍びの者たちに情報収集をさせていたことが有名であり、とにかく事前の情報収集に余念がなかったと考えられています。

しかし、それ故常勝できたと考えられます。

念入りに調べ上げた上で負けないと思えた場合のみ出陣していました。

現代においても情報収集が勝敗(成否)を分けることが多いことからも分かる通り、失敗しないための法則を良く理解していたと考えられます。

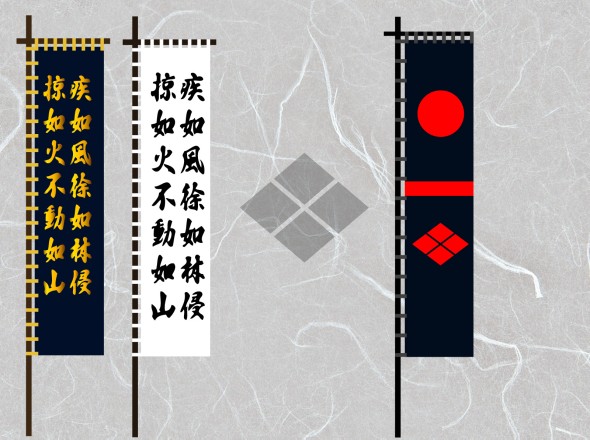

風林火山

「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」

武田信玄と言えばこの「風林火山」ですね。

これは、「疾きこと風のごとく、徐かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし」を略したものです。

先ほども記載しましたが武田信玄は孫子の兵法書を学んでおり、そこから引用したものであり、いざ戦となった場合の動きを示す言葉です。

武田信玄を支えた優秀な家臣団と軍師の存在

武田家は家臣団が非常に優秀だったと言われています。

武田二十四将として語り継がれる武将たちがその筆頭でしょう。

裏で武田信玄を支えてきた優秀な家臣団の一部紹介しておきたいと思います。

軍師:山本勘助

実際はいなかったのではないか?と疑われたことも有り、架空の存在説も以前はありましたが、現在は多くの資料が発見されており存在自体は認められています。

この山本勘助は軍師として、参謀役として武田信玄に仕えていた言われておりますが、それは「甲陽軍鑑」等によるイメージの影響が大きいと言われています。

ただ、「甲陽軍鑑」は現在では二次資料として扱われるのが一般的であり、実際のところは資料不足も有りどのような活躍をしていたのは定かではありません。

しかしながら、別の資料により実在していたことは確かであり、何かしらの役割を担っていたことは間違いありません。

実際のところ山本勘助がどのような活躍をしていたのかはわからない部分も大きいのですが、信玄の配下には優秀な部下がたくさんおり、活躍していたことは間違いありません。

山県昌景

山県昌景は「武田の赤備え」として戦国最強とうたわれており、赤備えを見ただけで多くの者が逃げ出したと言われるくらい恐れられ、尊敬されていた存在です。

多くの戦で活躍し武田信玄を助けたと言われています。

信玄の死後、武田勝頼に従えますがあまり関係性は良くなかったと言われており、長篠の戦いにおいては、山県昌景が勝頼に撤退することを進言したものの勝頼は聞かず、山県昌景含めて多くの将兵を失い、武田家滅亡のきっかけとなります。

武田家滅亡後は徳川家が武田家の家臣たちを召し抱え、赤備えを復活させます。

「井伊の赤備え」も有名ですがこの赤備えの復活は旧武田家家臣たちも喜んだと伝えられています。

武田信玄と上杉謙信の戦いと関係性

三国同盟後、上杉謙信との戦いは長く続きます。

先ほど記載した通り、信玄に負けた武将たちが越後の上杉謙信を頼ったことから信玄と謙信は川中島で5度戦うこととなります。

決着はつかず、しかも双方小競り合いのような形ばかりで大きな衝突は実質4回目の戦いの1回のみです。

勝ち負けはつきませんでしたが、武田信玄側の視点で見ると、信濃北上は着々と進み、領土は広がったと言えるでしょう。

なお、武田信玄と上杉謙信との間には数多くの逸話が残っており、武田信玄は上杉謙信の「義」を非常に評価しており、その人間性を認めていたと伝えられています。

甲陽軍鑑等の資料等で真偽は定かではありませんが、例えば信玄の死後は上杉謙信を頼るようにと息子の勝頼に話したといった出来事があります。

史実かどうかはさておき、もし本当に勝頼が上杉謙信を頼っていたら面白かったかもしれませんね。

駿河侵攻

信玄は順調に領土を広げていきましたが、1568年、これまで三国同盟を結んでいた今川家の領地である駿河に侵攻します。

このころ今川家は弱っており、三河の徳川家康に駿河が取られそうになっている状況でした。

信玄としては家康に駿河を取られるくらいなら、、、という理屈のもと駿河に侵攻します。

これにより、今川氏、北条氏との関係は悪化し、武田包囲網が作られますが、信玄は北条氏の各支城を攻め、北条軍を撤退させるように仕向けることで窮地を脱し、駿河を占領することに成功します。

その後、武田氏と北条氏は和睦し同盟を結んでいます。

京都への上洛を目指すも病気に

川中島の戦いや駿河侵攻等を経て、1572年、信玄はいよいよ上洛を目指し、西へ進み始めます。

道中三方ヶ原では徳川軍と戦い、見事に打ち破っています。

この三方ヶ原の戦いでは徳川家康が脱糞しながら逃げたという話が有名ですね。

その後も、東三河の要所である野田城(愛知県)を攻め落とし、信長のいる尾張まであと少しのところまで来ました。

ただ、ここで信玄の持病が悪化し、吐血が止まらなくなりました。

信玄の病気により武田軍は甲斐へ戻らざるを得なくなり、その道中に信玄は無くなってしまいます。

1572年4月で53歳の生涯でした。

武田信玄は戦国最強と言われるほどの人物であり、もし信玄が病気にならずに生きていたら、織田信長の天下は無かったであろうと言われているぐらいです。

道半ばでその生涯を閉じることとなります。

武田信玄の死因

研究が進むにつれて諸説出て来ているのですが、現在では日本住血吸虫症や食道がん、胃がんであったと言われています。

私が興味を持った当時は幼少より結核を患っていて、その結核が原因で亡くなったと聞いていたので最近では少し変わったのかなと思われます。

諸説あるので簡単にまとめます。

■武田信玄の死因

- 結核

- 肝臓病

- 胃がん・食道がん

- 日本住血吸虫症

※あまり聞きなれないのですが寄生虫である日本住血吸虫の寄生により発症する寄生虫病。 - 狙撃

※狙撃等の暗殺説はフィクションとされています

信玄が死亡する前、お腹が異常に膨れ上がっているという記述が残っており、寄生虫による感染で亡くなった説が考えられています。

ハッキリとした死因は現在でもわかりませんが、上記で挙げたようなものが候補として残っています。

※暗殺説はフィクションです。

また、亡くなった場所も定かではなく、信濃国下伊那郡であることは間違いないようですが、資料により記録が異なることから、はっきりとした細かい場所までは残っておりません。

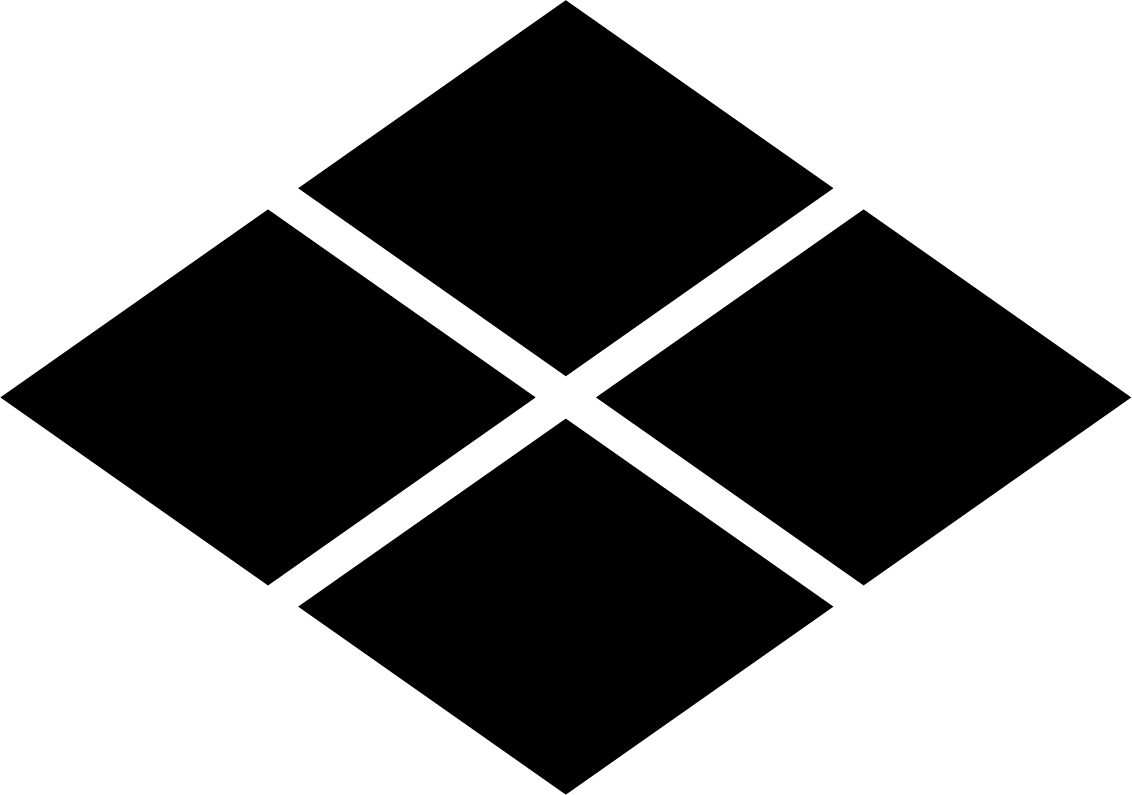

武田信玄の家紋:武田菱とは?

武田家の家紋は武田菱と呼ばれる、上記画像のように菱形を4つ配置して大きな菱形を一つ作る形のもので、「割菱」と呼ばれるタイプです。四割菱とも呼ばれています。

武田家は替紋を用いなかったとされており、戦国時代においては、定紋の他に状況によって使い分ける替紋を用意したのが一般的だったとされているので、この武田菱1タイプのみだったことから、強いこだわりを感じます。

武田家の先祖は「甲斐源氏」。始祖の「源義光」が着用したとされる「楯無の鎧」にこの紋があしらわれていることから、それを家紋として用いるようになったといわれています。

甲斐源治としてのこだわりがあったからこそ替紋を用いずこれ一つだったのかもしれません。

なお、別の説もあり、例えば武田の田の字からこの菱形が来ているという説もあるらしいのですが、こちらは一説程度に知っておけば良いでしょう。

武田信玄の居城:躑躅ヶ崎館について

武田家が本拠地とした甲斐のお城は正確には城ではなく館です。

躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)と呼ばれていました。

居家臣団屋敷地や城下町が一体となっているのが特徴で、信虎、信玄、勝頼の3代にわたって中心地として機能し、武田氏の居館として領国経営の中心地となっていました。

武田信玄の刀:来国長

名刀「来国長(らいくになが)」が武田信玄が所持していた刀です。

国指定の重要文化財として恵林寺に所蔵されています。

武田信玄の年表

終わりに武田信玄の年表を記載いたします。

途中で話が飛んだりして時系列が分かりにくくなってしまった可能性があるので、こちらで頭の中を最後に整理していただければ幸いです。

| 1521年 | 11月3日、甲斐の大名である武田信虎の嫡男として生まれる。 幼名は勝千代と言われています。 |

| 1536年 | 16歳で元服し、名を武田晴信とする。 公家の三条氏の娘を正室に迎え、同年に初陣。信濃を攻め武功を挙げる活躍を見せる。 |

| 1541年 | 父である武田信虎を追放し武田家の家督を継ぐ。 |

| 1542年 | 信濃に侵攻し、諏訪氏を滅ぼす。 |

| 1546年 | 信濃侵攻において佐久を平定する。 |

| 1547年 | 甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)を制定する。 |

| 1548年 | 北信濃侵攻において村上義清に敗北し、重臣である板垣信方や甘利虎泰を失う。 |

| 1550年 | 小笠原長時を攻め勝利する。 改めて村上義清を攻めるが敗北(戸石崩れ)。 |

| 1551年 | 村上義清の砥石城をようやく落とす。真田幸隆が活躍。 その後も村上義清を攻め、村上氏は越後の上杉謙信(長尾景虎)を頼る。 |

| 1553年 | 第1回川中島の戦い。 上杉謙信を頼って逃げた信濃勢に応えるため謙信自ら出陣。 決着はつかず。 |

| 1554年 | 三国同盟(武田・北条・今川)が成立し、背後の心配がなくなる。 |

| 1555年 | 第2回川中島の戦い。 |

| 1557年 | 第3回川中島の戦い。 |

| 1559年 | 出家し、晴信から信玄へと名を改める。 |

| 1561年 | 第4回川中島の戦い。 武田軍・上杉軍双方に大きなダメージが残る大戦となる。 全5回の川中島の戦いの中で最も激しい戦いだったと言われている。 |

| 1564年 | 第5回川中島の戦い。 これが上杉謙信と武田信玄の最後の戦いとなった。 決着はつかず。 |

| 1567年 | 武田家と織田家で婚姻同盟を結ぶ。 今川家へ攻め込むことに決めるが今川義元の娘を正室に持つ信玄の長男である義信を切腹させます。 ※別途解説。 |

| 1568年 | 今川家の駿河を侵攻。 北条氏との関係が悪化する。 なお、今川家・北条氏との関係悪化により塩が不足した武田家に対し、上杉謙信は塩を送ったという逸話が残っているが、実際は作り話とされている。ただ、甲斐へ塩を売っていたという事実はあるようで、今川が塩を売るのをやめたのに対し謙信は辞めなかったものと思われるが、定かではない。 |

| 1570年 | 将軍・足利義昭による信長包囲網が形成され、信玄もこれに同調。 |

| 1572年 | 足利義昭より信長討伐の総大将に任命される。信玄も上洛のため西を目指す。 德川領を次々と落としていく。三方ヶ原の戦いが有名だが、家康軍に勝利し、順調に京への歩みを進めていた。 |

| 1573年 | 三河の野田城を落としたところで信玄の病が悪化し、上洛を断念。 甲斐へ戻る道中で亡くなる。 その後は息子の勝頼が家督を継ぐ。 |